また知らない番号…

親が出てないか心配

そんな風に思ったこと、ありませんか?実は、迷惑電話には“増える時期”があるんです。

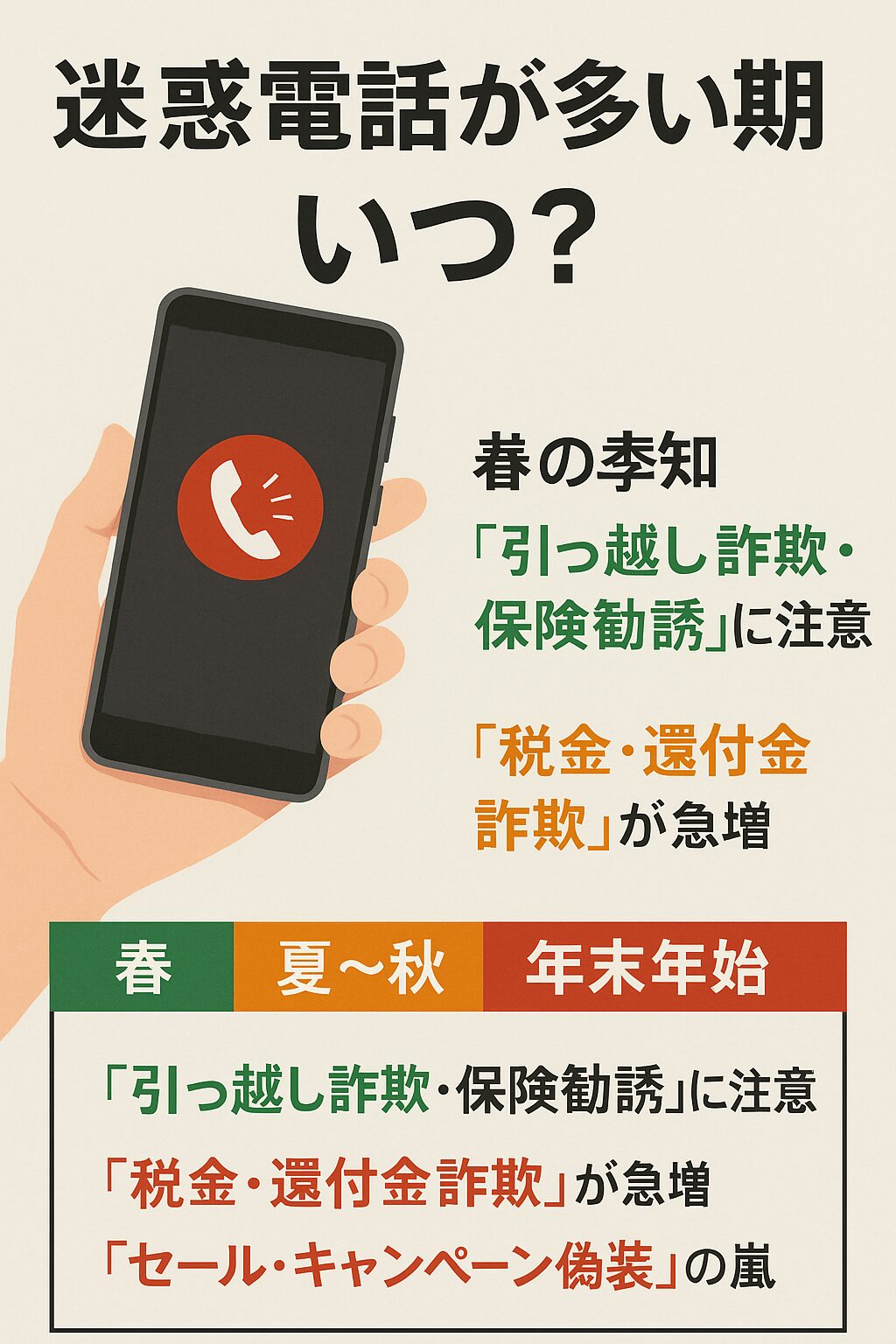

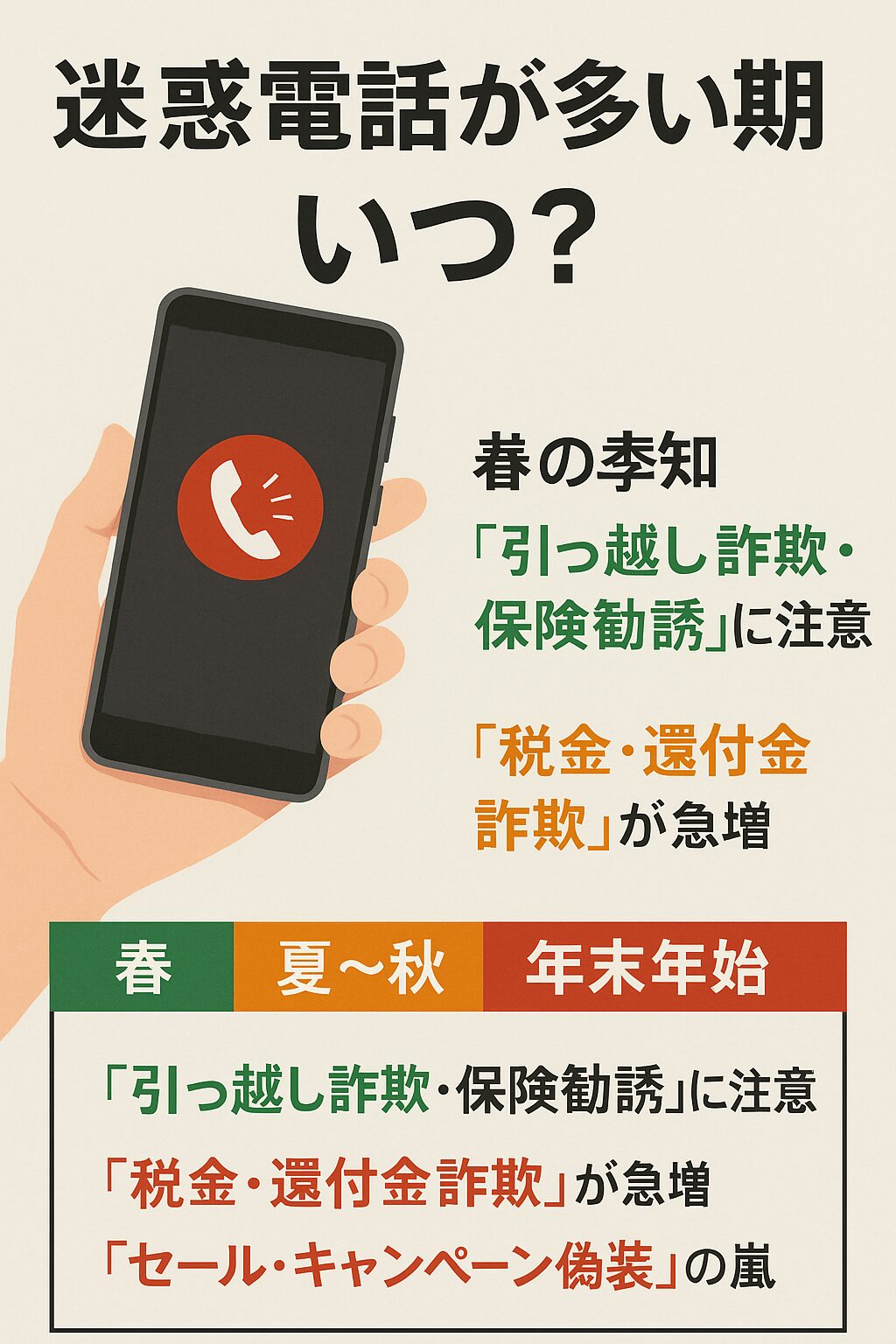

特に詐欺や勧誘などの電話は、春・夏・年末年始など、特定のシーズンに集中して増加する傾向があります。

この記事では、迷惑電話が多くなる時期とその理由をはじめ、

スマホや固定電話でできる着信対策、家族を守るための心構えまで、わかりやすく解説します。

- 迷惑電話が増える時期と、その背景にある理由

- 季節ごとの主な詐欺・勧誘の傾向

- 今すぐできる!迷惑電話の対処法と予防策

迷惑電話が多い時期はいつ?年間カレンダーでチェック

「最近、やけに知らない番号からの着信が増えてる…」そんなとき、それは“迷惑電話の繁忙期”かもしれません。

実は、迷惑電話には“増える時期”があります。詐欺や勧誘の電話は、一年を通して常にかかってくるわけではなく、特定のシーズンに集中しているんです。

ここでは、一年の中で特に注意したい「迷惑電話が増える時期」と、その理由や内容について詳しく解説していきます。

時期ごとの傾向を知っておくだけで、「あ、これ危ないかも」と判断できるようになりますよ。

春の新生活シーズンは「引っ越し詐欺・保険勧誘」に注意

春は引っ越し・転職・入学など、人の動きが激しいシーズン。これに便乗するように、迷惑電話も活発化します。

特に多いのが、引っ越しや新生活に関連したサービスの“ふり”をした詐欺や、保険・電力の勧誘電話。名簿業者から流れた情報を元に「一人暮らしの若者」「転居した高齢者」などがターゲットにされることがあります。

- 「新しい電力プランのご案内」と偽る契約勧誘

- 「引っ越し先の水道局から」と装う確認電話

- 「生命保険の見直しをしませんか?」としつこい営業

春は「バタバタしてるから出てしまった」「一人暮らしを始めたばかりで不安だった」と油断しやすい時期。着信の内容にはより慎重になりましょう。

夏~秋は「税金・還付金詐欺」が急増

6月~9月は、住民税・所得税の還付、介護保険料や年金に関する手続きが増える時期。この「お金に関する動き」が、詐欺電話の格好の材料になります。

「市役所からの還付金のお知らせです」「医療費の払い戻しがあります」など、公的機関をかたる手口が急増。特に高齢者が狙われやすく、ATMに誘導されたり、キャッシュカードをだまし取られたりする被害が多数報告されています。

- 税務署や年金機構の名前を名乗る

- 「還付金の振込に口座が必要」と誘導

- 「家に伺います」と言ってカードを持ち去る

実際には、役所や銀行が電話で口座情報を聞いてくることはありません。覚えておくだけで、被害はぐっと減らせます。

年末年始は「セール・キャンペーン偽装」の嵐

年末年始は、迷惑電話が最も増えると言っても過言ではありません。

理由はシンプル。消費が活発になるからです。通販やセールが盛り上がるこの時期は、「ポイントがもらえる」「プレゼントが当たる」など、聞こえの良い誘い文句の電話が急増します。

- 「Amazon・楽天のキャンペーンに当選」

- 「新年の特別なプレゼント企画」と称した個人情報収集

- 「お年玉企画で口座に振り込みます」と詐称

また、年末は帰省や旅行などで家を空けがち。留守番電話を狙った詐欺も報告されています。録音機能や着信履歴を必ずチェックする習慣をつけましょう。

迷惑電話にも“シーズン”があるって知ってた?時期を知れば、身構えられるね!

その電話、なぜ今?迷惑電話が増える3つの理由

迷惑電話が増える時期には、ちゃんとした“理由”があります。

実際に被害に遭った人の多くが「なんでこのタイミングで…?」と感じていますが、詐欺業者や悪質な勧誘側には“狙い目のシーズン”が存在するのです。

ここでは、迷惑電話が集中する時期に共通する3つの背景を解説します。「なぜ今なのか?」が分かれば、対策の準備もしやすくなりますよ。

詐欺業者の“狙い目シーズン”と行動パターン

詐欺グループや悪質業者は、「人が油断しやすい時期」に合わせて動いています。

たとえば、春は新生活で忙しく、秋は税金関連で不安になりがち。年末年始はお金の動きが活発になり、心理的にも“気が緩む”人が増えるタイミングです。

- 春:新生活に乗じた住所変更・名義詐欺

- 夏〜秋:税金・保険・還付金を装った詐欺

- 年末年始:景品・ポイント系のなりすまし

こうしたパターンは毎年繰り返されており、手口も巧妙化しています。詐欺側は「今が一番かけやすい」と狙ってくるため、こちら側も心構えが必要です。

行政手続きや人の動きが多い時期が狙われる

迷惑電話が増える時期には、行政の手続きや個人情報の更新が重なることが多いです。

たとえば、年金・保険料・税金などの通知が届くタイミングや、マイナンバーや住民票の更新時期。こうした公的なイベントの直後に、詐欺電話がかかってくるケースが多数あります。

- 市役所・年金機構を装った詐欺

- 「あなたの登録情報に不備があります」と不安を煽る

- 「再発行」「再登録」などの手続きに見せかけて個人情報を取得

公的機関からの連絡に似せてくるため、本物と見分けにくいのが厄介です。公式サイトや役所に直接確認する習慣を持つと安心です。

キャンペーン・セールに便乗したなりすましに注意

もうひとつの理由は「企業のセール・キャンペーン時期」に便乗するなりすまし電話です。

特に年末年始、春の大型セール、新生活応援キャンペーンなど、企業からの公式連絡が増える時期に、似た名乗り方でかけてくるケースがあります。

- 「●●モバイルサポートセンター」と似た名称

- 「本キャンペーンは●月末まで」と急がせる

- 「あなたのアカウントに異常がある」と不安を煽る

実際には、正規の企業は電話でアカウント情報や暗証番号を聞くことはありません。焦らず、公式番号からの発信かどうかを確認しましょう。

理由が分かれば納得!今が“狙われやすい時期”か、ちゃんと意識しておこう

今すぐできる!増える時期に備える迷惑電話対策

「迷惑電話が増える時期が分かっても、どう対策すればいいの?」

実は、スマホでも固定電話でも、今すぐできるシンプルな防止策がいくつもあります。しかも難しい設定や特別な機器は不要。ちょっとした工夫でリスクを大きく減らせるんです。

「迷ったら出ない・折り返さない」など、家族で共有しておくと、いざという時に冷静に対処できますよ。

スマホ・固定電話での着信拒否のやり方

まず一番効果的なのが「知らない番号をブロックすること」。

最近のスマホや固定電話には、迷惑電話対策の機能が標準で備わっています。簡単な設定をしておくだけで、危険な番号からの着信をシャットアウトできます。

- iPhone:設定 → 電話 → 「不明な発信者を消音」ON

- Android:通話アプリ → 履歴 → 番号を長押し → ブロック

- NTT固定電話:「迷惑電話おことわりサービス」(月額あり)

- 迷惑電話専用アプリ(Whoscall、トビラフォンなど)を活用

着信拒否の設定をしても、非通知や新しい番号からかかってくることもあるため、「出る前に番号を検索する」習慣もおすすめです。

高齢の親にも教えたい「出ないルール」

特に注意したいのが高齢者のご家庭。迷惑電話の多くは「一人で対応しがち」な高齢者を狙っています。

スマホやネットが苦手でも大丈夫。簡単な「出ないルール」を共有するだけで、被害を大幅に防げます。

- 番号が登録されていない電話には出ない

- 「役所」「銀行」など名乗っても即切る

- 一度切って、必ず家族や子どもに相談

- 不在時は留守電設定+録音を残す

「出ないのが一番の対策」と覚えてもらいましょう。電話の前にルールを書いたメモを貼っておくのも効果的です。

警察・自治体の情報を活用するには?

迷惑電話の最新情報は、警察・自治体の公式発信から入手できます。

都道府県警や市区町村が「注意喚起メール」「防犯アプリ」などを通じて、詐欺や迷惑電話の手口を随時更新しています。情報収集の窓口として、以下をチェックしておきましょう。

- 「警視庁防犯情報」「地域の防犯メールサービス」

- 「全国防犯協会」「市役所の高齢者支援課」など

- 「迷惑電話撃退アプリ」の公式データ連携

日ごろから情報を受け取る体制を整えておけば、「あの手口、最近よくあるらしい」と気づけるようになります。受け身ではなく、情報は“取りにいく”ことが大切です。

スマホ設定も、親への声かけも、できることから始めよう!

迷惑電話の記録と報告で自衛意識を高めよう

迷惑電話に対する最強の防衛策は、「記録」と「共有」です。

不審な電話を受けたら、その場で終わらせるのではなく、「記録に残す・通報する」を習慣にしましょう。それだけで、次に同じ手口がきたとき、落ち着いて対処できます。

「また同じ番号からかかってきた」「あの時の手口と似てる」そう気づけるかどうかは、“記録の有無”がカギを握ります。

着信履歴のチェックポイント

まずは、日々の着信履歴を見直す習慣をつけましょう。

知らない番号からの着信は、すぐ折り返さず、以下の点をチェック。記録に残しておけば、家族や知人にも共有できます。

- 番号の頭に「050」「0120」「0800」などが含まれているか

- 留守電メッセージがない、無言だった

- 何度も同じ時間帯にかかってくる

- 番号を検索して、迷惑電話報告が多いかを確認

スマホのメモ帳やアプリを活用して、「日付・時間・番号・内容」をメモしておくと、通報や相談時にもスムーズです。

通報・相談の正しい窓口と手順

迷惑電話を放置せずに、しかるべき機関に報告しましょう。情報が蓄積されることで、社会全体の予防につながります。

以下が主な通報・相談窓口です。

- 警察(最寄りの交番または110番 ※緊急性がある場合)

- 消費者ホットライン:188(いやや!)

- 迷惑電話相談センター(NTTなど電話会社)

- 各都道府県の「振り込め詐欺被害防止窓口」

- 迷惑電話撃退アプリで「番号の評価」を共有

特に「188」は、消費者トラブル全般に対応しており、どこに相談すればよいか分からない場合でも適切な窓口を案内してくれます。

自分だけでなく、次に同じ番号から電話を受けた人を助けることにもなります。小さな記録が、大きな安心につながります。

記録して共有!それが“これから守る”ことにつながるよ♪

まとめ|迷惑電話が増える時期を知って、今すぐ備えよう

迷惑電話が多くなる時期には、必ず理由があります。

- 年間を通じて迷惑電話が増える「危険な時期」がある

- 詐欺・なりすましの背景にはシーズンごとの狙いがある

- 着信拒否・出ないルール・自治体情報で今日から防げる

この記事では、「春の新生活」「夏~秋の還付金時期」「年末年始のセール期」など、迷惑電話が集中しやすい時期とその理由を詳しく解説しました。

いつ、どんな電話が来るのかを知ることは、最大の予防です。

あなた自身や大切な家族を守るためにも、今すぐできる対策を取り入れて、安心して過ごせる電話環境を整えていきましょう。